「ラデッキー行進曲 Radetzky-Marsch」は、ヨハン・シュトラウス1世(Johann Strauss Ⅰ.)により1848年に作曲されました。大変有名な曲なので、誰でも一度や二度はそのフレーズを耳にしたことがあるのではないでしょうか。

明るく躍動感のあるメロディーは耳になじみやすく、曲の長さは3分程なので、小さなお子さまでも聞きやすいでしょう。毎年、年明け元日にオーストリアで開催されるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(以下「ウィーンフィル」)のニューイヤーコンサートでは、定番のアンコール曲となっています。

『ラデツキー行進曲』作曲された背景

曲名となっている「ラデッキー」とは、オーストリア軍の将軍の名前です。

1848年、北イタリアの支配を維持するためにオーストリア軍が軍事活動を行い、勝利を収めました。その時のオーストリア軍の英雄が、ヨーゼフ・ラデッキー将軍です。『ラデッキー行進曲』は将軍の功績を称える曲として作られ、1848年8月にウィーンで催された祝賀行事で初演されました。

『ラデッキー行進曲』は初演直後から大変な人気となりました。

それまではワルツが代表作とされてきたヨハン・シュトラウス1世ですが、この曲が世に出てからは、瞬く間に『ラデッキー行進曲』が代表作となりました。

また、作曲者であるヨハン・シュトラウス1世は、この曲をわずか2時間で完成させたとも言われています。

オーストリア帝国が帝政廃止になった後も、『ラデッキー行進曲』は広く愛され、オーストリアの国家を象徴する曲として演奏され続けています。

『ラデツキー行進曲』曲の構成や特徴

『ラデッキー行進曲』には、いくつかバージョンがあります。

今回は、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートで演奏されるバージョンについて解説します。

序奏・主部・中間部により構成され、行進曲らしいリズミカルなスネアドラムの独奏から始まります。そのリズムに乗って、トランペットを中心にファンファーレを鳴らすように序奏が高らかに鳴り響きます。

続いて主部は、華やかなメロディーが展開します。行進のリズムに乗って、弦楽器も管楽器も軽やかに、同じフレーズを繰り返しながらだんだんと盛り上がっていきます。まさに祝賀のイメージにピッタリな進行といえるでしょう。要所々々に入る打楽器、特にシンバルの音が、さらに曲を華やいだ印象にしてくれます。

主部がひとしきり盛り上がった後にくる、中間部。行進曲のリズムは保ちつつ、落ち着いた雰囲気で優雅さを感じさせるメロディラインとなっています。

中間部で活躍する木管楽器は、伸びやかに、そしてなめらかに奏でられます。合間に金管楽器も入る部分は対照的に雄々しい印象で、メリハリが効いています。飽きのこないワクワク感が高まる展開です。

そして最後は、序奏の最後部分から再び主部が登場し、クライマックスへ向かいます。同じ主部が繰り返されるのですが、一度耳になじんだフレーズが中間部を経て再度奏でられると、自然に体全体が湧きたつような不思議な感覚になります。

行進曲というシンプルなリズムに乗せて、なじみやすいメロディで盛り上げていく……この『ラデッキー行進曲』は、観客も奏者も一体となって高揚感が味わえる、実に秀逸な作品といえるでしょう。

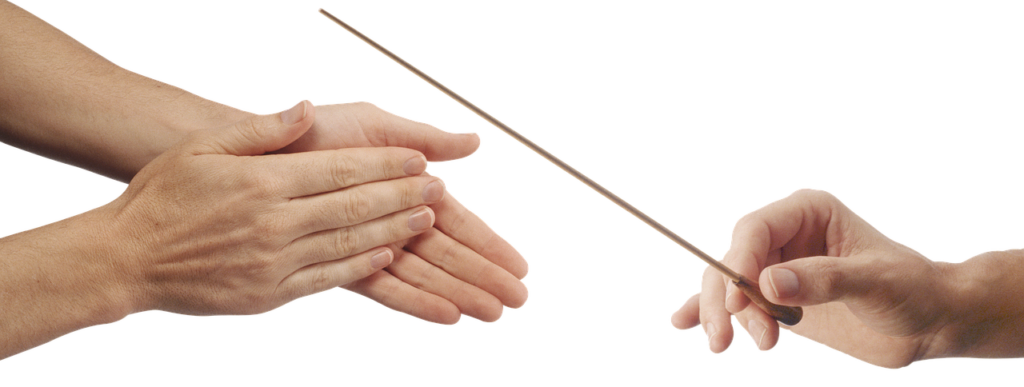

『ラデッキー行進曲』と手拍子について

『ラデッキー行進曲』といえば、「観客が曲に合わせて手拍子をする」というのが定番になっています。その光景は、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートで目にすることができます。

作曲当初から手拍子が入っていたわけではなく、手拍子が定番となったのは、第二次世界大戦後のことでした。ウィーンフィルのニューイヤーコンサートにおいて、ヴィリー・ボスコフスキーが指揮者であった時期に、観客の手拍子が定着し、やがてそれが伝統になっていったといわれています。

今では、ほとんどの指揮者は観客の手拍子を承知して、観客に向かって手拍子の指示を出してくれることもあります。

「ここで大きく手拍子」「小さく手拍子」「手拍子はお休み」「だんだん大きく」「だんだん小さく」などなど……。

指揮者が上手に指示を出してくれると、観客の方々も実に楽しそうに手拍子する様子が見られます。曲に合わせて手拍子をするだけでも曲に参加した感覚になり、オーケストラと観客の一体感が高まることでしょう。