『ラプソディ・イン・ブルー』はまさに、ジャズとクラシックが出会って生み出された珠玉の名曲といえるでしょう。

ジャズのリズムが曲全体で躍動し、同時にクラシックの要素が見事に組み込まれている……そこには、クラシック特有の堅苦しさなどありません。

約20分の曲ですが、初めての人でも楽しんで聴くことができる、本当に秀逸な作品です。

曲の成り立ち

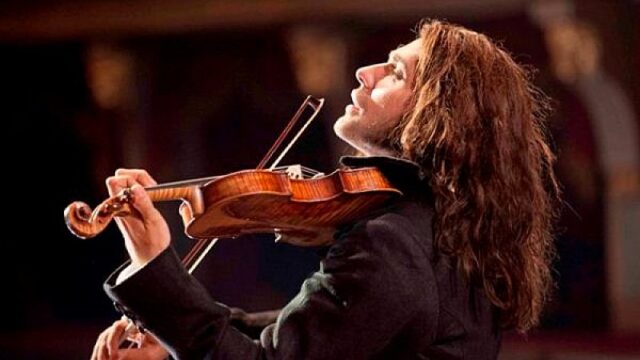

引用:STAGE+

この曲は、アメリカのジョージ・ガーシュウィン(George Gershwin、1898-1937)により1924年に作られました。ガーシュウィンは、ポピュラー音楽とクラシック音楽の両方の世界で活躍した作曲家です。40年に満たない短い生涯でしたが、特にミュージカル作品を多く残しています。

作曲当時ガーシュウィンは、すでにポピュラー音楽の分野で活躍していました。まだガーシュウィン自身があまりクラシックに詳しくなかった時期に、『ラプソディ・イン・ブルー』は作られています。

ガーシュウィン自身は2台のピアノ用に作曲し、それをアメリカの作曲家・ピアニスト・編曲者であるファーディ・グローフェ(Ferde Grofé、1892-1972)がオーケストラ(正確にはジャズ・バンド)用にアレンジして完成に至ったのだそうです。

『ラプソディ・イン・ブルー』曲の構成や特徴

この曲のカテゴリは、シンフォニックジャズ。ジャズの要素が取り入れられた管弦楽曲にです。『ラプソディ・イン・ブルー』は、まさにシンフォニックジャズの代表曲といえるでしょう。

ピアノ独奏が入るので、オーケストラで演奏する場合は、ピアノ協奏曲に似た編成に感じられますが、打楽器の種類は明らかに多いです。普通のピアノ協奏曲ではティンパニだけというのがほとんどです。その辺りは、ジャズの要素を強く実感します。

そしてこの名曲は、実に多彩な版が後に作成されています。

オーケストラ稿のほかに、ジャズ・バンド稿、2台ピアノ稿、ソロピアノ稿など。現在でも、さまざまな形式にアレンジして演奏されています。

どんな形式にアレンジされても、この曲の魅力は色褪せない、むしろ更に魅力が増すのかもしれません。そんな懐の深さや自由度の高さは、曲全体に込められたジャズの要素がなせる業なのでしょう。

以下、オーケストラバージョンについて解説していきます。

冒頭は、クラリネットのソロから始まります。何とも言えず印象的な、低音部からのグリッサンド。そこから奏でられるジャズ風の調べ。もうここで聴衆の心はつかまれます。

メロディラインをよく聴いていると、主題らしきフレーズが繰り返し出てきます。

その主題が、様々な管楽器や弦楽器、そしてピアノにより、ジャズのスウィングやブルースの要素を交えて紡がれていきます。

合間に、ピアノ独奏が入ります。ジャズ特有の即興演奏。ここはピアノ奏者の個性が発揮される独壇場で、もっとも聴きごたえがあるパートともいえます。さまざまな奏者の『ラプソディ・イン・ブルー』を聴き比べてみると、そのおもしろさがさらに深くなるでしょう。

ピアノ独奏の後に、オーケストラ全体でゆったりと演奏するフェーズがきます。心が解放されるような感覚、穏やかにメロディーが広がっていき、気持ちも一緒に盛り上がっていきます。そして、間にピアノ独奏も入りつつ、徐々に終盤に向けクライマックスへ。

前半に出てきた主題のフレーズが再登場、オーケストラとピアノ両方の演奏が交差し、折り重なり展開して終わりを迎えます。

きっと、約20分の演奏があっという間に感じられることでしょう。

ピアニカバージョンのラプソティ・イン・ブルーも!

日本でも、1955年の初演から人気のある曲で度々演奏されてきた、この曲。

近年、より知名度を上げたきっかけのひとつとして、「のだめカンタービレ」が挙げられるでしょう。テレビ放送ではエンディング曲として採用されました。

「のだめカンタービレ」は、クラシック音楽をテーマにした漫画作品。ピアノ科の音大生のだめと、指揮者を志す千秋の成長ストーリーです。原作はもちろん、アニメ、実写版ドラマ、映画なども人気です。

実写版の「のだめカンタービレ」でこの曲が演奏されているシーンがあります。そこでは、ピアノは使われず、ピアニカが出てきます。ピアノ独奏は省略されるので、実にこの曲のエッセンス部分をうまくアレンジしてまとめあげた、『ラプソディ・イン・ブルー』となっています。

『ラプソティ・イン・ブルー』は、子どもから大人まで楽しめる親しみやすい楽曲です。堅苦しいクラシックが苦手という方にこそ、オススメの曲です。